- A+

大運河畔,城市副中心綠心,一座“運河之舟”揚起古韻風帆,靜待啟航。北京大運河博物館(首都博物館東館)正在緊鑼密鼓建設之中,目前已完成主體結構封頂,實現外立面亮相,預計今年底工程竣工,明年年底向公眾開放。近日,記者探訪了正在建設中的大運河博物館。

布局處處巧思

聲音分區讓觀眾的心逐步靜下來

一艘“古船”堅實厚重,一掛“巨帆”高高揚起,其間穿過一條水街……站在博物館前,觀眾共享大廳和主樓兩座建筑映入眼簾,船、帆、水的元素融入建筑設計之中,描繪出一幅古運河圖景。

“觀眾共享大廳和主樓,一北一南,相對獨立,承擔著不同的功能。”建設辦負責人張宇介紹,觀眾共享大廳開放式集展覽陳列、數字化動態展示、教育活動、觀眾互動體驗功能于一體,能夠實現更靈活的博物館開放模式;主樓由藏品庫房、文物修復、展覽陳列、宣傳教育等區域組成,博物館展覽陳列包括基本陳列、專題陳列及臨時展覽,并設置兒童展廳、科普展廳。

“觀眾進入博物館,最先經過的就是這里,這是博物館的主入口,分為上下兩層,無論是從地面搭乘公共交通或者騎行,還是搭乘地鐵或是從地下停車場出來,觀眾都能便利地進入博物館,這個區域包括安檢、寄存處、票務咨詢等功能。”觀眾共享大廳入口處,張宇指著一片橢圓形的露天區域,描述著未來觀眾進入博物館的直觀感受:順暢有序地排隊進館,馬上就會被第一個“露天展廳”吸引,“為突出運河文化元素,我們找到了白石橋的橋板進行復原展示,同時還展示了清代以治水為內容的碑刻,觀眾進館之初就能感受大運河的文化氛圍。”

讓觀眾走進博物館的過程,充分體現了設計者的巧思。通過聲學設計,博物館在內部功能布局上實現了動靜分區。“從入口處的服務區,到觀眾共享大廳,再到主樓,安靜等級層層遞進。”張宇說,服務區的嘈雜、安檢的“嘀嘀聲”等噪音都會被控制在橢圓形的入口區內;隨后來到的觀眾共享大廳是相對安靜的,這里的開放式展陳空間將承擔更多博物館教育、文化活動;最后進入主樓就到了絕對安靜區,觀眾可以完全靜下心來感受展覽的魅力,“通過三個功能區的過渡,讓觀眾的心逐步靜下來。”

觀眾共享大廳

兩層高“碼頭”上看運河

觀眾共享大廳近2萬平方米的空間內,有一座通高兩層的“碼頭”,下沉觀演廳、報告廳、融合廳等功能區一應俱全。“在這個空間,我們希望營造一種在碼頭上看運河河畔的感覺。”張宇說。

一片下沉的半圓形區域內,雖然墻面和地面還是灰壓壓的一片,階梯式的結構已經非常明顯。“這個完全開放的空間是我們的下沉觀演廳,除了兩側的通道,中間的階梯都是座位。”站在高高的臺階旁,張宇道出對這片區域的規劃和構想,“為孩子們設計的博物館教育課程、展覽的開幕式和推介會、舞臺表演、發布會等,都可以在這里舉辦。這里也可以是觀眾休息、交流的場所。”

下沉觀演廳隔壁,一層是一間300座的報告廳,這里將承擔舉辦學術報告、交流論壇、小型演出等活動,配備了同聲傳譯室、化妝間、休息室等配套設施。報告廳下方是滿足4D放映功能的融合廳,廳內有三面環形放映屏、200個座椅,“我們計劃推出兩部反映大運河與北京的4D影片,講述千年運河帶動北京城興盛的歷史,將來在融合廳里放映。”

與首博本館不同,這里把給孩子們的社教活動空間從地下搬到了一層,環境更美更舒適了。“將來孩子們在這里活動時,可以透過玻璃幕墻看到外面的綠心公園。”張宇說,觀眾共享大廳內部的空間也實現了按聲音細化,“孩子們的活動空間相對嘈雜,我們把它設計在整個大廳的尾部,既不影響其他觀眾參觀,還和下沉觀演廳、報告廳、融合廳形成一整套的活動區域。”

三條線到主樓

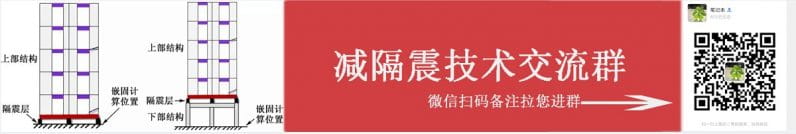

透過兩個“洞”看隔震新技術

從觀眾共享大廳到主樓,有三條路線——從一層穿過水街,或通過二層連廊,或穿行地下一層的連廊展廳。

觀眾共享大廳西南側,一條景觀水系貫穿兩組建筑。“這里正好是水街的入口,是大運河博物館兩組建筑之間的‘金邊銀角’。”張宇指著主樓緊鄰著玻璃幕墻的一片區域說,“這里我們設計了一個文博互動區,未來將舉辦各類的文博交流活動,特別是一些適合年輕人的文化活動,請文博專家和觀眾近距離交流互動。博物館閉館時,這里還能獨立開放,讓博物館更親近觀眾。”

觀眾穿行水街時,可以通過玻璃幕墻看到博物館內部。博物館結合玻璃幕墻空間設計展陳內容,讓不進館的觀眾也能感受博物館的魅力。在夜間,水街照常對公眾開放,使整個水街區域形成一個“永不落幕的展區”。

地下一層的連廊設計也別出心裁。“如果只是走過一個連廊,觀眾會覺得枯燥,我們把這部分空間拓寬,打造成一個連廊展廳。將來觀眾可以通過觀看展覽的方式,達到穿行的目的,讓參觀更有趣,也更有意義。”張宇介紹。

連廊展廳的盡頭,靠近主樓建筑的柱基挖開了兩個規整的“洞”,這是施工遺留下來的“事故”?張宇揭秘,透過這兩個“洞”,可以看到博物館參與建筑設計的細心考量。原來,為了保護博物館里的文物,博物館對主樓整體建筑進行了隔震處理,采用隔震新技術,在建筑的242根柱基下方都加裝了隔震墊。這相當于把建筑放在隔震平臺上,一旦遇上地震,隔震墊自身搖擺,可以大大減少對上層建筑造成的危害,將地震波對博物館的影響降到最低,保障文物安全。“目前,全國的博物館里應用隔震技術的并不多,在北京我們是第一家。”張宇說。

大運河博物館主樓建筑的柱基結構會展示出來,將這一區域打造成“隔震展廳”,向觀眾講述博物館的“隔震故事”,傳播博物館預防性保護的理念。未來觀眾走進展廳,不僅可以通過兩個“洞”看到建筑柱基下方的隔震墊,還可以走到地下,近距離觀看隔震結構。

悄悄“開箱亮寶”

“文物醫院”直通主樓展廳

主樓內,五組主要展廳背后別有洞天,7000余平方米的“文物醫院”聯通地下一層和地上兩層,專門的文物通道方便館藏文物從庫房直達展廳。

這座“文物醫院”的“科室”分布已經定了:地下一層主要是文保實驗室,一層是有機質文物修復室,夾層是無機質文物修復室。“文物送進來,可以實現分析、診斷、修復等全流程的文物保護。”張宇說,為了最大限度減少文物在運輸過程中的流動,保護文物安全,文保功能區緊挨著文物庫房,4米寬的文物通道不僅與庫房門配套,還可以直通5部液壓電梯,其中3部負責文物運輸、2部兼顧展具運輸。文物乘著離布展展廳最近的電梯就可以直達展廳后方,與觀眾參觀流線互不交織。“觀眾實際上感覺不到我們在布展。既保障了文物安全,又不影響其他展廳正常開放。”

為了增強觀眾對博物館和文物的理解,文保功能區內還會設置專門的文保展示區,專業修復師將在這里展示博物館的文物保護和修復技術,數字化修復等文保“高科技”也將呈現。未來,博物館的文物庫房也會“開箱亮寶”。按照規劃,主樓內除了基本陳列展廳、專題展廳和臨時展廳,還將在一層設置倉儲式陳列展廳,帶給觀眾別樣的觀展體驗。

主樓內,每一處空間都被充分利用。二層連廊進入樓內的區域形成一處建筑高差,利用這一高差,設計者將在地面和墻面描繪出三維立體的畫面,打造立體式開放展示,觀眾從連廊進入主樓,就會看到“人在畫中游”的景象。此外,博物館還利用建筑特殊的造型結構,在建筑制高點設置了文博交流中心,未來將結合不同主題舉辦各類文化活動;一層出口處則設置了500平方米的文創體驗空間,讓觀眾“把博物館帶回家”。