- A+

近年來政府高度重視防災工作,強調由災后救治轉變為災前預防。我國屬于地震多發國家,地處歐亞板塊的東南部,受環太平洋(601099)地震帶和歐亞地震帶的影響。根據我國地震局記錄,國內平均每天發生1.9次或大或小的地震,超過40%的國土以及一半以上的城市屬于地震基本烈度7度及7度以上,因此建筑物的抗震減震顯得尤為重要。2021年8月4日國務院正式發布《建筑工程抗震管理條例》,自2021年9月1日正式實施。

《建筑工程抗震管理條例》的發布也意味著我國建筑減隔震行業進入爆發元年。《條例》指出:“位于高烈度設防地區、地震重點監視防御區的新建學校、幼兒園、醫院、養老機構、兒童福利機構、應急指揮中心、應急避難場所、廣播電視等建筑應當按照國家有關規定采用隔震減震等技術。”

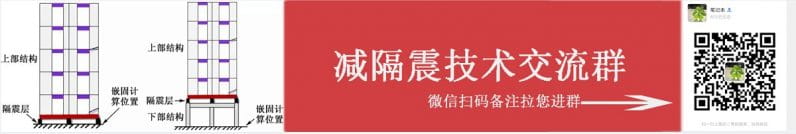

什么是隔震減震技術?傳統的抗震手段是通過提高建筑的梁柱強度和變形能力,即加粗加寬鋼筋水泥來達到抵御地震災害的效果。而隔震減震技術則是通過設置隔震層將建筑物與地面隔開使得傳導到建筑物的能量減少,或者通過在建筑物內安裝阻尼器,使得上部結構變形減小來達到降低地震對建筑物的破壞。

相較傳統抗震手段,建筑隔震減震技術有明顯優勢。在高烈度地區運用能夠有效降低綜合成本,同時運用減隔震技術后的建筑物與傳統建筑相比在同等條件下需要的鋼筋、水泥等用量有所減少,符合國家碳中和方向。建筑減隔震技術在國內屬于剛起步階段,滲透率仍然很低,但隨著《條例》要求的強制執行,該市場有望快速擴容。根據專家訪談調研數據,2021年國內建筑減隔震市場容量約20億元,《條例》落地后市場有望在幾年內快速增長至200億元以上。隨著該技術在國內的認可度提升,除立法規定的應用市場外,住宅等其他非強制要求的建筑和工業領域也有很大的潛在市場空間。

行業滲透率快速提升的階段,擁有較多產能儲備和大型項目經驗的龍頭公司有望率先受益。我們已經看到相關的建筑減隔震公司訂單飽滿,即將進入業務爆發式增長的階段,是值得重點關注的投資方向。