- A+

綜述:常用的結構隔震裝置大致由橡膠隔震軸承,滑動摩擦隔震軸承和粘性隔震軸承組成。

基礎隔震概念最早是由日本學者河合浩藏于1881年提出的,認為先在地基上縱橫交錯放置幾層圓木,圓木上做混凝土基礎,再在混凝土基礎上蓋房,以削弱地震傳遞的能量。

隔震方案:

即在基礎與上部建筑物之間鋪一層滑石或云母,這樣地震時建筑物會發生滑動,以達到隔離地震的目的。

常用的結構隔震裝置大致由橡膠隔震軸承,滑動摩擦隔震軸承和粘性隔震軸承組成。結構隔震系統可以分類如下:

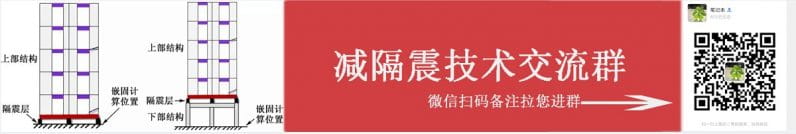

(1)基礎隔震:在基礎和上部結構之間安裝了隔震系統,以阻止地震作用傳遞到上部結構,并減少地震造成的破壞。該方法適用于大容量,大型高層房屋,目前的工程應用也比較廣泛。

(2)地板的隔震:也就是說,在基礎之上的上部結構的地板之間安裝了一個地震系統。該方法適用于危房翻新和抗震加固工程,廣泛用于橋梁工程。

(3)懸吊隔離:懸吊結構的全部或大部分質量,防止地面上的地震效應傳播到主體結構并起到隔離作用。此方法用于某些具有特殊地震要求的結構。

(4)局部隔震:在需要局部隔震的結構與主體結構之間安裝了隔震系統,以減少局部結構的地震反應。此方法適用于具有對工程結構重要的設備,設備和通信設備的結構,不適用于其他隔震方法。

結構對地震的反應有兩個基本規則。

(1)盡管地震的頻率成分很復雜,但地震能量通常集中在該頻率范圍內。

(2)結構的衰減越大,結構的地震響應越小。

地震設備還必須滿足一些要求。

(1)具有一定的柔韌性,可以延長結構周期并減小地震力。

(2)耗能能力。 這樣可以減少支撐表面上的相對變形,并在設計公差內控制結構的位移響應。

(3)具有恒定的剛度和屈服強度,該結構在正常載荷(風,制動力等)下屈服,并且不會產生有害的振動,從而保持了良好的工作性能。